I POPS, Privately Owned Public Space, sono aree destinate ad uso pubblico ma costruite e gestite da un privato in cambio di maggiorazioni dei diritti edificatori, oggetto da alcuni anni di interessanti progetti di recupero.

Inizialmente la formazione utilizzata era quella a griglia con 12 avenue intersecate da 155 strade che incasellavano in precisi rettangoli la follia di un’utopia di invenzioni architettoniche, ciascuna a sé stante e confinata nel proprio isolato.

Dalla stessa Griglia si generò il Central Park, “Tappeto Arcadico sintetico” ̶ come lo definisce Rem Koolhaas in “Delirious New York” ̶ che si insinua all’interno di un sistema razionale sovraimposto senza mediazioni alla morfologia del luogo, con lo scopo di preservare il contatto con la Natura per i cittadini, attraverso un complesso di interventi che spezzano la staticità della griglia, ma restituiscono un’immagine della natura assolutamente plasmata e artificiale rispetto a quella originaria.

Nonostante il suo considerevole polmone verde, la Grande Mela è una città che continua tuttora a soffrire dell’assenza di una consistente articolazione di spazi pubblici.

Nel 1961 si cercò di ovviare al problema con una revisione del codice di zonizzazione che prevedeva, oltre alla costruzione di torri snelle in ampi spazi aperti che garantissero la giusta quantità di luce e aria anche alle parti più anguste della città, anche la disposizione di lucrativi “bonus” di diritti edificatori a quei proprietari che sottoscrivevano la predisposizione di spazi pubblici attorno ai loro edifici.

Come è facile immaginare, la gestione di questi spazi non è riuscita ad attenersi alle aspettative, risolvendosi in un misero 16% di spazi effettivamente utili per il circondario, un 40% di spazi marginali o di poco valore e un numero considerevole di spazi di fatto non accessibili al pubblico o sostituiti da attività private o in funzione, ma privi dei servizi richiesti per legge.

L’ultimo tentativo di ricerca, intrapreso a partire dal 1996 da un’inusuale collaborazione tra municipalità, cittadini e università guidata da Jerold Kayden, professore associato di pianificazione urbana ad Harvard, dal Dipartimento di Pianificazione Urbana della Città di New York e dall’organizzazione civica Municipal Art Society, pare aver finalmente avviato un processo positivo di ripristino di questi spazi.

La ricerca ha innanzitutto agito sul luogo, definendo il numero preciso e lo stato di fatto dei luoghi presi in esame, accompagnando queste informazioni con una stima qualitativa delle aree basata su diversi sistemi di valutazione. Allo stesso tempo, ha vagliato le centinaia di strumenti legislativi codificati dalle numerose revisioni al codice, per definire quali servizi dovessero obbligatoriamente essere predisposti dai privati.

Dall’elaborazione dei dati sono state tratte interessanti conclusioni circa gli elementi necessari a far funzionare uno spazio pubblico. “Uno è l’importanza di leggi ben concepite e ben redatte, che mettano realisticamente in conto la tensione intrinseca agli spazi pubblici di proprietà privata“, afferma Jerold Kayden. Oltre all’importanza della messa in atto delle leggi e la pubblicazione di regole di condotta degli spazi, che impediscano ai privati di imporle in base al proprio volere, “la chiave è il ripensare gli spazi come un network integrato, piuttosto che come punti scollegati su una mappa“.

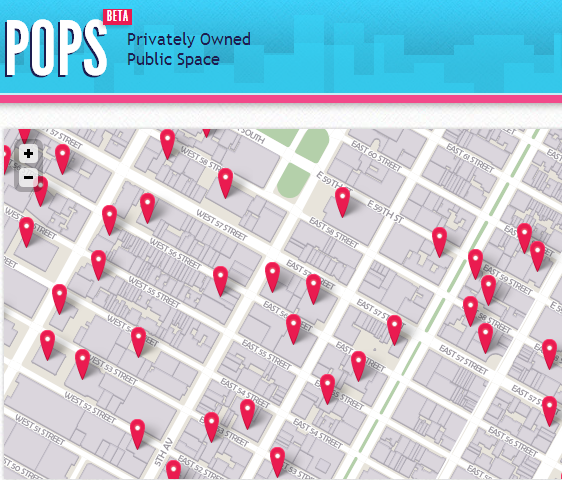

Al di là della spinta a ripensare e restituire qualità a queste zone residuali tramite azioni lungimiranti concertate tra amministrazione e soggetti pubblici e privati, il resoconto della ricerca è stato pubblicato nel 2000 in un libro che ha riscosso considerevole attenzione tra media e critica, “Privately Owned Public Space: the New York City Experience” e ha gettato le basi per l’organizzazione delle informazioni raccolte in un database interattivo, accessibile al pubblico dal 2012 tramite il sito web apops, che offre una mappatura delle aree, permettendo di inserire un indirizzo e di trovare gli spazi più prossimi all’interno di un certo raggio, di conoscerne informazioni utili e anche di monitorare e registrare eventuali inadempimenti e violazioni.

Sul sito sono segnalate frequentemente anche competizioni di design mirate a ripristinare alcune aree o comunque a tenere vivo l’interesse nei confronti di esse.